Собачья жизнь.

Собака как фирменный знак фильмов Каурисмяки

Исследование привязанности финского мастера к собакам

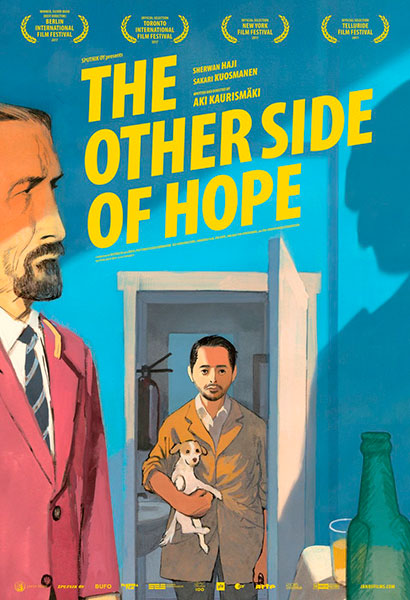

Кадр из фильма «Гавр»

Каждый сентябрь на протяжении последних 20 лет я загружал свой автомобиль одеждой и кое-какими предметами первой необходимости и отправлялся из Буффало, Нью-Йорк в Торонто на кинофестиваль TIFF. Каждый сентябрь я надеялся на новый фильм Аки Каурисмяки. В большинстве случаев меня ждало разочарование, за последние два десятилетия он снял только пять фильмов. Но этот год оказался удачным. Его последний фильм «По ту сторону надежды» – один из самых успешных фильмов года. На афише – Халед, сирийский беженец в Финляндии, с собакой на руках, образ, выдвигающий на первый план недавний лейтмотив кино Каурисмяки – положение беженцев в Европе, который уже прозвучал в «Гавре» – и вот теперь другой фильм, что любопытно – с той же темой.

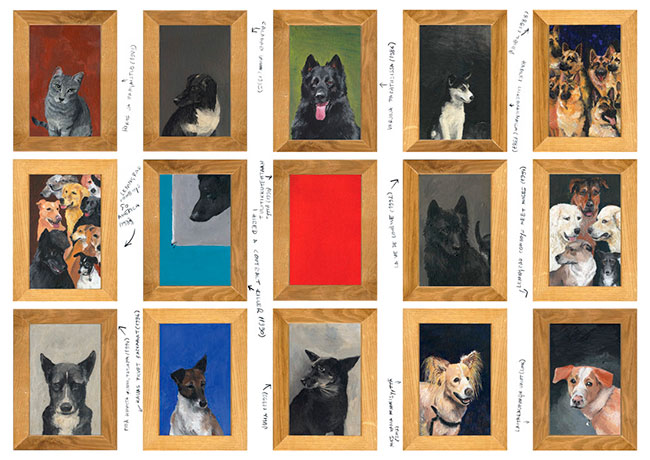

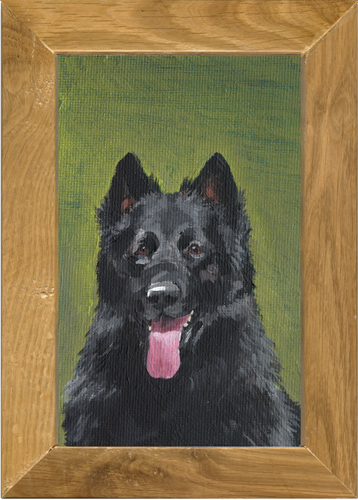

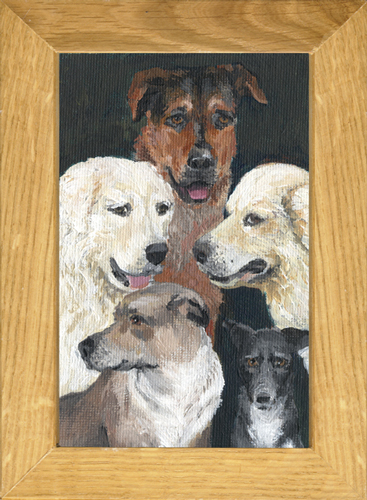

Если фанаты Хичкока всегда готовы заметить режиссерские штучки в его фильмах, мне нравится думать, что почитатели Аки Каурисмяки также замечают неизменную собаку, что появляется почти в каждом его фильме. Словенская художница Нина Слейко Блом создала остроумную серию картин, посвященную собакам Каурисмяки, по одному портрету на фильм.

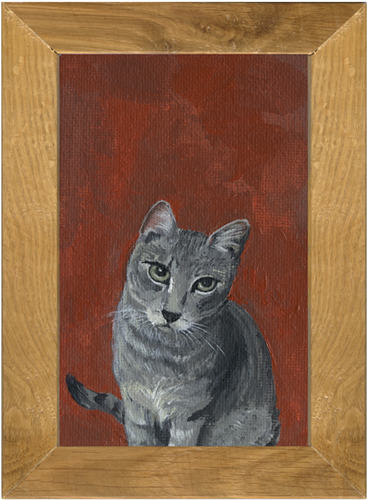

Интересен тот факт, что в духе сдержанной иронии, являющейся отличительным признаком работ Каурисмяки, серия начинается с портрета кошки, что было один-единственный раз в его первом фильме по Достоевскому «Преступление и наказание» (1983), после чего Каурисмяки переключился на собак.

"Преступление и наказание", 1983

"Преступление и наказание", 1983

"Союз Каламари", 1985

"Союз Каламари", 1985

"Тени в раю", 1986

"Тени в раю", 1986

"Гамлет идет в бизнес", 1987

"Гамлет идет в бизнес", 1987

"Ариэль", 1988

"Ариэль", 1988

"Ленинградские ковбои едут в Америку", 1989

"Ленинградские ковбои едут в Америку", 1989

"Я нанял себе убийцу", 1990

"Я нанял себе убийцу", 1990

"Девушка со спичечной фабрики", 1990

"Девушка со спичечной фабрики", 1990

"Жизнь богемы", 1992

"Жизнь богемы", 1992

"Ленинградские ковбои встречают Моисея", 1994

"Ленинградские ковбои встречают Моисея", 1994

.jpg) "Береги свою косынку, Татьяна", 1994

"Береги свою косынку, Татьяна", 1994

.jpg) "Вдаль уплывают облака", 1996

"Вдаль уплывают облака", 1996

"Юха", 1999

"Юха", 1999

"Человек без прошлого", 2002

"Человек без прошлого", 2002

"Огни городской окраины", 2006

"Огни городской окраины", 2006

Писатель Люк Сант однажды заявил, «что ни один режиссер во всей истории кино не смог так понять и показать собак, как это сделал Каурисмяки. Собаки появляются почти во всех его фильмах, и они никогда не становятся просто декорацией». Я согласен с этим и нахожу этот режиссерский прием особенно замечательным, потому что собаки, тем не менее, никогда не находятся в фокусе его фильмов. Их появление фактически чрезвычайно кратко; когда я взял секундомер, я обнаружил, что конкретная дворняга в фильме «По ту сторону надежды», несмотря на то, что она изображена на афише – на экране находится меньше минуты.

Итак, почему же собаки в фильмах Каурисмяки, несмотря на их мимолетное появление, воспринимаются с такой живостью и производят такое неизгладимое впечатление? Прежде чем углубиться в этот вопрос, было бы полезно вернуться на столетие назад к раннему кинематографу, который был очарован животными. Как считает ученый из Торонто Джеймс Лео Кахилл, фильмы о животных были феноменально популярны во Франции до первой мировой войны – как документальные, так и художественные (которыми частенько открывались вечера в кинематографах) – обычным явлением для французских студий было содержать собственный зверинец.

Примерно в то же время французская кинематографическая культура была охвачена дебатами вокруг идеи фотогеничности: особой способности кино поймать образы повседневной жизни (лица, объекты, живой мир) и воспроизвести их с исключительным очарованием на экране.

Один из ключевых теоретиков фотогеничности режиссер Жан Эпштейн поэтически писал об этом кинематографическом феномене, допуская, что фотогеничность таинственна, невыразима и трудно поддается определению. Он также высоко ценил возможность показа в кино животных, полагая что именно кинематограф способен уловить образ животного, сохраняя при этом его таинственность и природную сущность.

Ранний кинематограф, как отмечает Нико Баумбах, в основном обращался к образам людей из толпы, детей и животных, поскольку казалось, что именно они избегают тотального контроля, внося чувство раскованности и непредсказуемости. Но поскольку киноиндустрия становилась все более экономически заинтересованной, она начала ориентироваться на растущую аудиторию среднего класса. Соответственно, животные – так как ими невозможно полностью управлять как актерами – сократили свое появление на экране. Когда пару десятилетий спустя в эпоху больших студий они вернулись, это были уже хорошо обученные «актеры» со своими правами, их тайна и дикость стали отвечать требованиям антропоцентризма.

Тем не менее на протяжении нескольких лет сохранялась тенденция создания симпатичных фильмов с животными в центре сюжета, делались попытки управлять ими, хотя становилась понятной бесполезность этих усилий. Баумбах рассказывает о попытках Робера Брессона режиссировать ослом, исполнявшим главную роль в фильме «Наудачу, Бальтазар»: поскольку режиссер был известен тем, что на роли заднего плана выбирал неактеров, которые не играют, а просто присутствуют – в соответствии с этим он выбрал абсолютно неподготовленного осла на роль Бальтазара. Однако, когда он начал «инструктаж» животного, то нашел его крайне неподатливым и своевольным – отказываясь выполнять все, что режиссер от него ожидал, в то же время делая то, что казалось невыполнимым. Благодаря бесконечным репетициям, в итоге получился фильм невероятно точных режиссерских решений, демонстрирующий, тем не менее, радикальную «инаковость» животных, их несхожесть с людьми.

Анна Вяземски в фильме Робера Брессона «Наудачу, Бальтазар»

Каурисмяки придерживается той же кинематографической линии. С одной стороны, он делает фильмы тщательно спланированные, мгновенно узнаваемые с первого кадра. «Акиландия» (по характеристике его актеров) – поразительно самобытный аудиовизуальный мир, состоящий из по-брессоновски невозмутимых лиц, преднамеренно нереалистичного использования цвета и выразительного использования неподвижности и тишины, что делает любое движение или звук бросающимися в глаза. С другой стороны, в отличие от Брессона – и частично благодаря «панковским» корням самого Каурисмяки – режиссер не придает особого значения методам съемки: за исключением очевидных технических ошибок он редко делает больше одного-двух дублей каждой сцены. Это также говорит о том, что Каурисмяки прикладывает очень мало усилий, тренируя участвующих в его фильмах собак; не «заморачиваясь» на поиски животных-исполнителей, он просто снимает своих собственных собак.

Каурисмяки снимает фильмы уже на протяжении 35 лет и за это время место собак в его вселенной явно эволюционировало. В фильмографии режиссера, как мне кажется, можно выделить три отчетливых периода – ранний, средний и поздний – если рассматривать их с точки зрения роли и функции в фильмах собак.

В раннем Каурисмяки собаки не индивидуализированы – они появляются ненадолго и чисто символически. Знаковым для этого периода стал первый фильм «Пролетарской трилогии» «Тени в раю» (1986). Сборщик мусора признается в своих мечтах: он хочет организовать новую компанию по сбору мусора, таким образом он мог бы умереть за столом, а не за рулем (типичный штрих Каурисмяки). Но до того, как начать осуществлять свои планы, у него случается сердечный приступ, и он умирает на рабочем месте. Далее возникает неожиданный образ: пустырь, усыпанный мусором с мечущейся среди грязных луж черной собакой. Сцена коротка (всего несколько секунд) и это единственное появление собаки в фильме.

Кадры из фильма «Тени в раю»

Зная Каурисмяки как страстного киномана, одного из основателей фестиваля Midnight Sun, кажется вполне вероятным, что эта собака – отсылка либо к «Сталкеру» Андрея Тарковского (1978) с его знаковой черной собакой в Зоне, либо к фильму Сатьяджит Рай «Непокоренный» (1956), где вслед за смертью отца Апу на берегу Ганга тотчас же взлетает стая голубей, будто душа человека покидает тело.

Кадр из фильма Андрея Тарковского «Сталкер»

В фильме «Ариэль» (1988), следующей части трилогии, социальный реализм сталкивается с жанровым фильмом. Главный герой – угольщик, потерявший работу в связи с закрытием шахты, едет из сельской местности в город на древнем кадиллаке, завещанном ему отцом как раз накануне самоубийства. Дела идут от плохого к худшему: героя грабят, но когда он случайно замечает грабителя и пытается задержать его, то сам попадает на камеру видеонаблюдения и несправедливо оказывается в тюрьме за нападение.

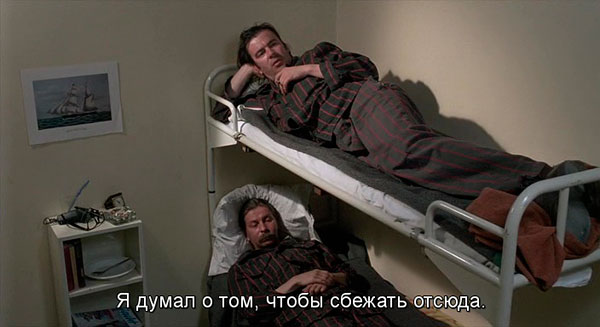

Кадр из фильма «Ариэль»

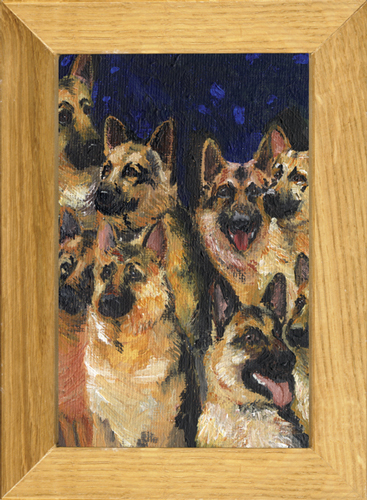

Ночью герой вместе с сокамерником бежит из тюрьмы; и тут мы замечаем только мелькание собак: неясные очертания немецких овчарок. «Кошка, - сказал однажды Крис Маркер, - никогда не бывает на стороне власти»; мы могли бы то же самое сказать о собаках Каурисмяки, хотя «Ариэль» – исключение, подтверждающее правило.

Кадр из фильма «Ариэль»

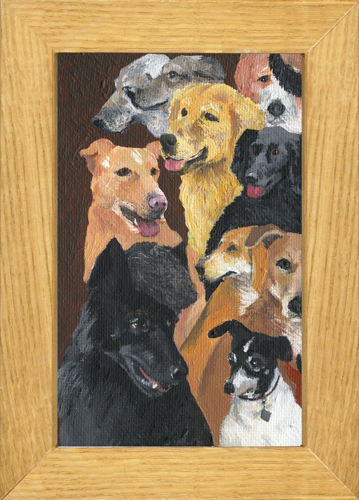

Средний период начинается в ранних 90-х фильмом «Жизнь богемы» (1992) по мотивам романа Анри Мюрже «Сцены из жизни богемы» (1851), ранее послужившего основой известной оперы Джакомо Пучинни «Богема» (1896). С любовью и иронией показывая парижскую богему, фильм рассказывает о художнике Родолфо, его возлюбленной Мими и его отнюдь негениальных друзьях из мира искусства. Примечательно, что у Родолфо есть собака и у нее даже есть имя – Бодлер.

Кадр из фильма «Жизнь богемы»

Наряду с французской легендой Жан-Пьером Лео в роли богатого покровителя искусств, Бодлер является самой популярной моделью для явно средних портретов художника.

Кадр из фильма «Жизнь богемы»

Родолфо – иммигрант, которого в какой-то момент депортируют из Франции обратно в Албанию; он также первый в ряду знаковых персонажей-иммигрантов Каурисмяки в компании с собакой. Каурисмяки нередко использует двойственную концовку своих фильмов и этот фильм хороший пример тому - Бодлер находит свою собачью любовь, в то время как трагической человеческой паре отказано в счастливом конце.

Кадр из фильма «Вдаль уплывают облака»

90-е годы – период экономического упадка в Финляндии. «Я не мог смотреть на себя в зеркало, - говорил Каурисмяки в то время, - до тех пор пока не сделал фильм о безработице». В результате получился фильм «Вдаль уплывают облака» (1996) – возможно один из лучших фильмов режиссера. Жена и муж попадают в беду, одновременно теряя работу: он - водителя трамвая, вынужденный уйти, так как общественный транспорт приходит в упадок; она – менеджера ресторана, уволенная вместе со всем персоналом, когда малый бизнес захватывает хищная корпорация. Тяжести трагическим обстоятельствам добавляет недавняя травма: смерть ребенка.

Собака в фильме замещает потерянного сына, сопровождая супругов куда бы они не шли (даже в кино, где ее на время просмотра оставляют на хранение кассиру). Фильм кончается на трогательной ноте: день открытия нового ресторана прошел неплохо и супруги выходят на улицу с собакой на руках, устремляя к небу полный надежд взгляд.

Кадр из фильма «Человек без прошлого»

На рубеже веков Каурисмяки добился первого коммерческого успеха с фильмом «Человек без прошлого» (2002), который был номинирован на Оскар как лучший иностранный фильм (в знак протеста против вторжения США в Ирак Каурисмяки отказался лететь в Америку на церемонию). В этой остроумной истории потерявший память герой (просто названный «М»), находясь далеко от дома, спасенный бедной семьей, живущей в трейлере, потихоньку устраивает заново свою жизнь с помощью соседей, коллег по Армии спасения и ласковой собаки с совсем неподходящей ей кличкой Ганнибал.

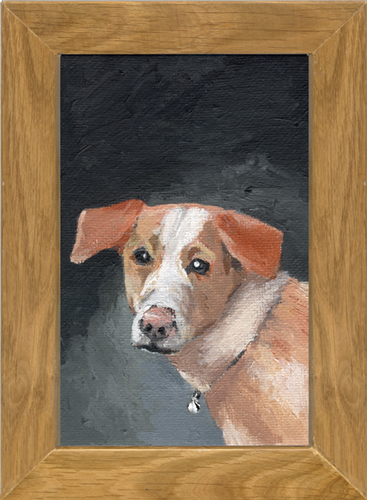

Ганнибал в фильме «Человек без прошлого»

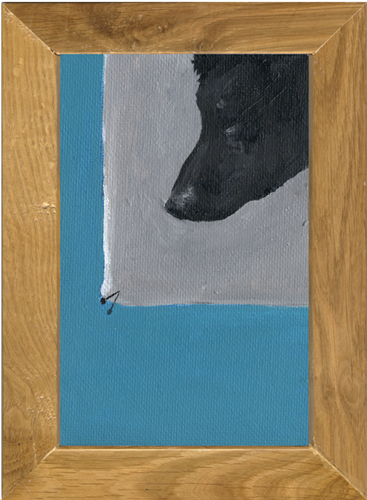

Присутствие собаки в фильме имеет двойную цель: во-первых, она – средство исцеления, член семьи, что характерно для собак среднего периода творчества режиссера; но собака также вносит в фильм комедийное начало, поскольку перед первым её появлением подразумевается, что мы увидим сторожевого пса. Когда чуть позже собака появляется на экране, ее неправдоподобно блаженная физиономия и поведение вызывают у зрителей хохот. Каждый год, начиная с 2001-го, Международное жюри Каннского фестиваля присуждало премию Palm Dog лучшему исполнителю года среди собак; Тяхти, сыгравшая Ганнибала, увезла эту премию с собой.

Фильм-нуар «Огни городской окраины» ознаменовал поздний период творчества режиссера, когда собаки начали последовательно проявлять свою сущность. Лучшие фильмы Каурисмяки воспринимаются как ходьба по канату, балансируя между противоположными импульсами: гуманистическим и почти нигилистическим, ностальгическим и сиюминутным, сентиментальным и грубым. Чтобы этого добиться необходим тонкий (почти неестественный) баланс. «Огни городской окраины», несмотря на четкий изобразительный ряд, кажется, не совсем успешен. Фильм беспричинно, однообразно пессимистичен, и, по-моему, выбор главного героя ошибочен [1].

Кадр из фильма «Огни городской окраины»

Но это первый фильм, где темнокожий человек играет значительную роль: чернокожий мальчик, спасающий собаку возле бара. Кульминация фильма (один из нескольких позитивных моментов в фильме) – мальчик и собака действуют вместе ради спасения жизни главного героя. Отныне собаки у Каурисмяки будут связаны с людьми другого цвета кожи.

В «Гавре» собака по имени Лайка принадлежит Марселю Марксу, драматургу из «Жизни богемы» (двадцать лет спустя эту роль снова исполнил Андре Вильмс). Когда Марсель забирает к себе прячущегося от властей африканского мальчика, собака становится покровителем ребенка, всюду сопровождая его, засыпая рядом с ним, охраняя его, становясь полноценным членом сообщества, объединившегося для спасения мальчика от государства – и тут нет различия между человеком и собакой. Лайка, кстати, получила специальный приз жюри Каннского фестиваля за непосредственность.

Кадр из фильма «Гавр»

Круг замыкается фильмом «По ту сторону надежды». Беженец-иммигрант Халед и подброшенный пес Койстинен оба пригреты персоналом малоуспешного ресторанчика. Их судьбы остаются переплетенными до самого конца фильма; они оба присутствуют в финальной сцене, тронувшей сердца зрителей.

Кадр из фильма «По ту сторону надежды»

На Берлинском фестивале Каурисмяки получил приз за лучшую режиссуру и объявил, что это, возможно, его лебединая песня; но несколько месяцев спустя опроверг себя (в обычной для себя манере): «Я всегда говорю это», добавив, что слишком стар, чтобы переключаться на цифру и его желание снимать фильмы и далее будет зависеть от того, будут ли существовать лаборатории, работающие с пленкой. Принимая во внимание сдержанно благоприятный в мировом масштабе прогноз возрождения условий для обработки кинопленки, я держу кулаки за следующий фильм Каурисмяки – включая собаку – через 5 лет.

Перевод с английского: Анна Хелия, специально для сайта aki-kaurismaki.ru